タイニーハウスとは

小さく暮らすことは、不自由ではなく「自由の選択」でした。

1970年代のアメリカで、ある一冊の本 『Shelter』 が多くの人の心を動かしました。

それは「もっと大きな家」「もっと良い暮らし」を追い求めるのではなく、

自分の手で小さな住まいをつくり、ローンや家賃に縛られない生き方を提案した本です。

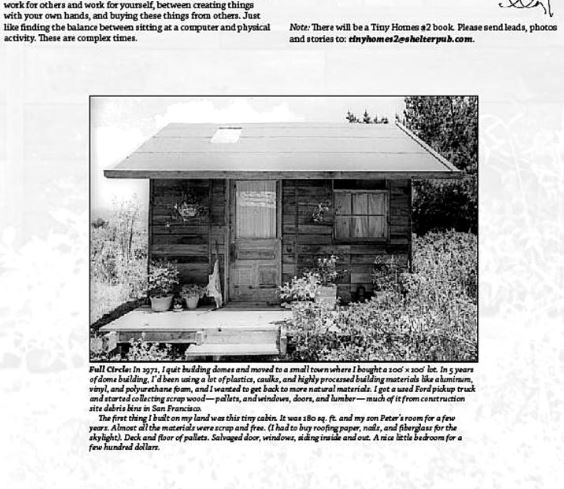

当時、仕事や住宅ローンに疲れた人たちは、森や丘、海辺に小さな家を建て、

“自分の暮らしは自分でつくる”というシンプルな生き方を選び始めました。

そして今、同じ流れが世界中で再び起きています。

- 住宅価格やローンの負担

- 不安定な雇用や収入

- 「持ち家=幸せ」という価値観への疑問

こういった背景から、タイニーハウスやセルフビルドの暮らしが再評価されています。

特にアメリカでは金融危機のあと、若者や退職者まで、

「小さく、でも豊かに暮らす」ことを選ぶ人が増えています。

それから数十年が経ち、現代も同じような状況が起きています。住宅価格とローン負担、賃金の伸び悩み、職の不安定さなどから、大きな家を持つことよりも小さくシンプルな暮らしに関心を持つ人が増えています。とくにリーマンショック後の北米では、大きな家を買ったものの支払いに行き詰まった人が多く、小さな住まいへの関心が高まりました。若者もまた、自由で身軽な暮らし方を選び始めています。

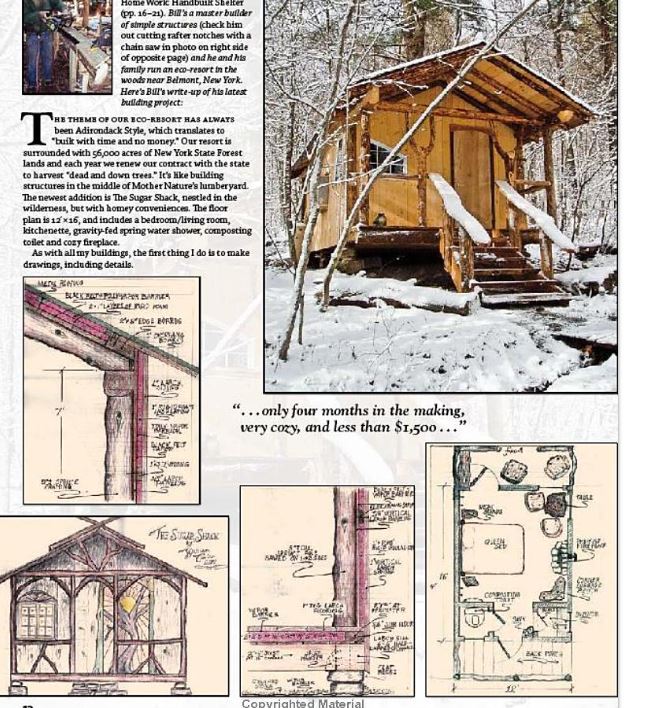

この本では、非常に小さな住宅やタイニーハウス、車両を改造した住まいなど、さまざまな「縮小された暮らし方の形」を紹介しています。これらは豪華な家ではないものの、自由・低コスト・自作可能という魅力があります。サイズの目安は約50㎡程度までで、ほんの小さな空間でも「自分の場所」として成り立つという考え方です。

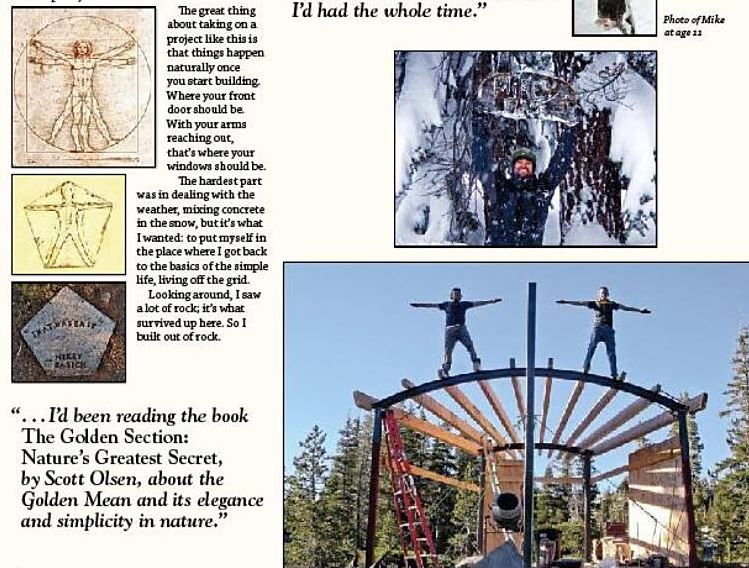

こうした住まいは、永住目的でなくても構いません。仕事を失ったとき、ローン地獄から抜け出したいとき、新しい人生を始めたいとき——そんな人にとって、一時的な避難場所や再出発の拠点にもなります。

また、すべてを業者に任せる必要もありません。自分で建てることも、パーツを買って組み立てることも可能です。手を動かしながら暮らしをつくる行為そのものが、自立した生き方の一部なのだと著者は伝えているのです。